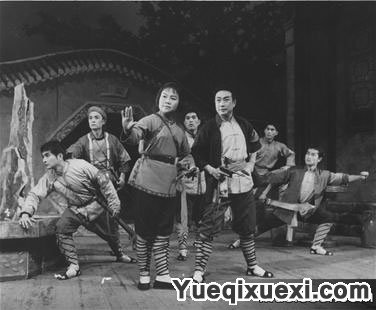

《洪湖赤卫队》首先在洪湖地区试演,一连7场场场爆满。首场公演在洪湖县委礼堂拉开大幕时,走廊上窗台上都挤满了观众。演出结束,老赤卫队员的家属们挤上舞台,与演员们相拥大哭。

1959年冬,《洪湖赤卫队》在北京首次亮相便一炮而红。第100场演进了中南海怀仁堂,周恩来总理看完后深情地说,自己活到60多岁,才找到了一首真正的革命抒情歌曲。贺龙看完演出后无限感慨地说:“你们演得太好了,完全把洪湖人民的斗争情景演出来了。”

1961年夏,文化部决定拍摄电影《洪湖赤卫队》,由谢添导演。借助电影手段,《洪湖赤卫队》几乎在一夜之间蜚声大江南北,名扬海内外。

为呼应时代特征,对接观众审美,省歌剧舞剧院分别于1976年、1989年、1998年对《洪湖赤卫队》进行了3次复排,在编曲、唱腔、剧情、舞美、道具、灯光等方面进行了全方位的创新,大大增强了中国民族歌剧的吸引力和感染力。

第三次复排是最大的一次改编,浓缩了剧情,精减了台词,加大了音乐的分量。但基本的格调和思想,及经典的唱段均保留了下来。

原本含有浓郁湖北天沔口音的音乐,经过作曲家张敬安、欧阳谦叔的创作,将西方歌剧表现手法的戏剧性与音乐交响化的优点融合在一起,成为具有强烈民族个性、气势恢宏的歌剧交响音乐。著名唱段《洪湖水,浪打浪》更是在剧中三次出现,第一遍秀美,第二遍壮丽,第三遍辉煌,并发展成重唱、合唱等多种形式,使全剧意境更加雄伟、豪迈。

文学内容上,删减调整了原剧因历史原因而存在的不合理部分,标签式、口号式的台词不再出现,剧本更加符合史实,故事更臻完善,时长由原来3小时压缩到2小时。全剧给人以特色更鲜明、精华更闪光、内涵更丰富、形式更完美的印象,适应了今天观众尤其是年轻观众的审美取向。(编辑/石磊)