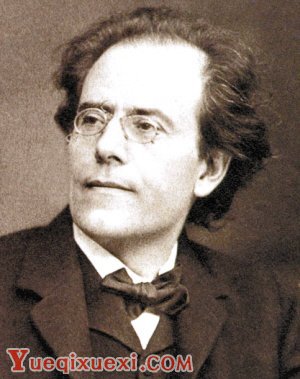

“亲爱的阿尔玛,”每逢给妻子写信,奥地利作曲家马勒大都这么开头。这样亲切的称呼一叫就是10年。尺素频传,以寄相思,整整写了350封。

早年在给捷克指挥约瑟夫·弗斯特的信中,马勒曾这样描述过心目中的伴侣应有的形象:这个女人绝对不能看起来头发蓬乱、衣服邋遢;一定要留给我足够的艺术创作空间;应该能够理解并同意和我分开居住,还应该在每天固定的时候,打扮入时地出现在我的面前;我不想见她的时候她不能有怨气,或者感觉被拒绝、被轻视。如此等等,不算不苛刻。

朋友以为马勒不过说说而已,没想到在1901年马勒写给阿尔玛最长的一封信中,他的确以少有的坦诚,界定了他对心爱的人的期望,字里行间透露出不容商量的口吻:

我的阿尔玛,对于我的将来你可能意味着什么——我生活中最高尚最亲密的部分,我充满信仰、充满勇气的伴侣,理解我并照亮我的源泉,我牢不可破的堡垒,它可以成为我的庇护所使我远离内部的和外部的敌人,一个避风港,一个天堂,在那里我可以永远隐藏自己,复原自己。所有这一切,都是如此高贵而美丽,难以用语言表达。这么多,这么伟大,只有一个称呼:我的妻子。

你必须无条件地把你自己交给我,使你将来生活的每一个细节都关注我的需要,作为回馈,除了我的爱你将别无所求!

10年中,马勒的爱是真诚的,也是不够的,而且过于自我。他还剥夺了阿尔玛的创作权利,“作曲吗?你是为你自己作曲还是为了全人类作曲?”马勒逝世后,阿尔玛逐渐把“作曲禁令”说成一个伤感的故事,的确,在结婚以后的九年中,马勒基本上没有问过她的音乐。

马勒对妻子的要求标准是很高的,但不是在音乐方面。他渴望歌德所说的“永恒的女性,引领我们飞升”的境界,希望他的阿尔玛能和他一样出色,唯恐她时时会 “跟不上”。多年以后,当阿尔玛重新对这些信件进行编辑整理的时候,对于马勒问她是否“能够”跟得上的说法十分恼怒。在旁人看来,这种口气的确有些自大。

除了陪同丈夫出入上流社会,阿尔玛日常的角色是抄谱员,孩子的母亲,家庭管理者。她的青春,她的爱情,她的音乐以及一切憧憬,渐次化为“十年一梦”。红杏出墙后,马勒才如梦方醒,最后岁月的信里充满了哀告和祈求,“我生活中的呼吸,我在你的亲吻中窒息,长久地站在你的门前。耀眼的女人,你怜悯我。可是我最最亲爱的人啊,恶魔再一次惩罚了我的自私,我把自己的喜好兴趣强加于你的兴趣之上。我不能从你的门前离开,一直等着,等到听见你甜美的呼吸。”字里行间充满了绝望的紧迫感,唯恐阿尔玛弃他而去,那种卑微的小心翼翼,战战兢兢的讨好让人疑惑:十年前那个神气十足的马勒哪儿去了呢?

直到马勒生命的最后几个小时,他才珍爱地称阿尔玛为“同事”,一个忠实的、在生命的路途中给了他勇气的伙伴。两个年龄相差甚远、性格迥异且教育背景不同的人走到一起,分歧在所难免。虽然马勒没有能够“提升”阿尔玛,但妻子却改变并丰富了马勒的生活。阿尔玛一直是马勒的“港湾”,是他除了音乐之外的全部生活的中心。即便是马勒到了卧病在床最后的时光,阿尔玛也是全身心地为他付出。

马勒死后,他的“亲爱的阿尔玛”又活了很多年。虽然改嫁他人,但人前背后,仍然乐意接受“马勒遗孀”的称谓,但对出席马勒的音乐会少有兴趣。比起很多评论家,她显然不是马勒的知音。生前阿尔玛就为自己挑好了葬礼音乐,她逝世的时候,却没有一个音符与马勒有关。